今から三百年ほど遡る徳川治世の時代、元禄15年(1702年)。

湯沢の「七夕絵どうろうまつり」は、秋田藩佐竹南家七代目義安公に、京都の公卿鷹司家から「おこし入れ」された姫君が、京都への郷愁やるかたなき想いを五色の短冊に託し、青竹に飾りつけたのが始まりといわれています。

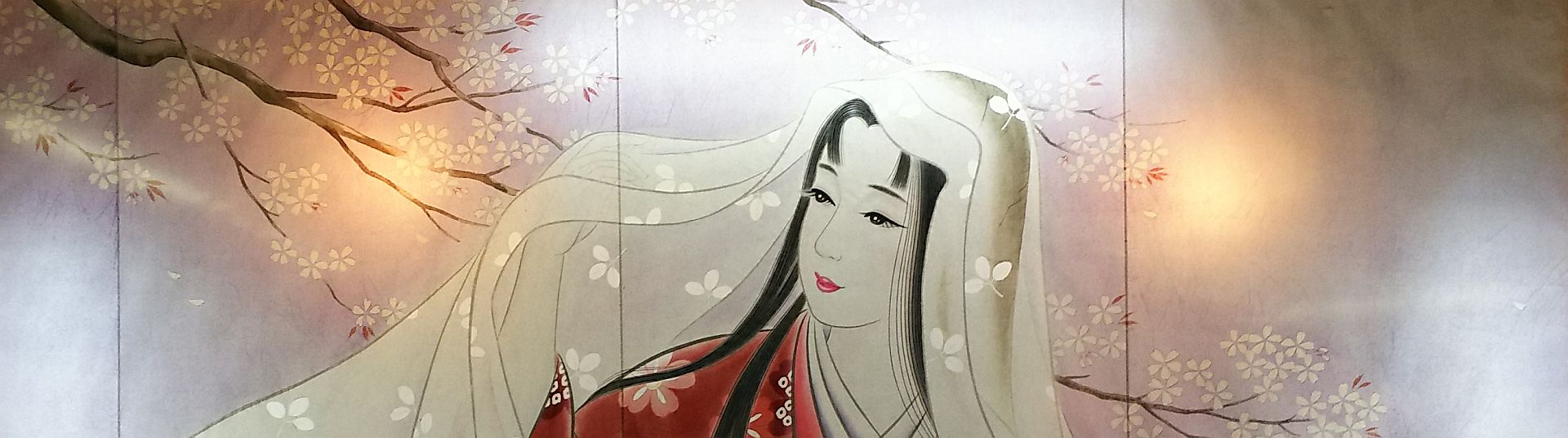

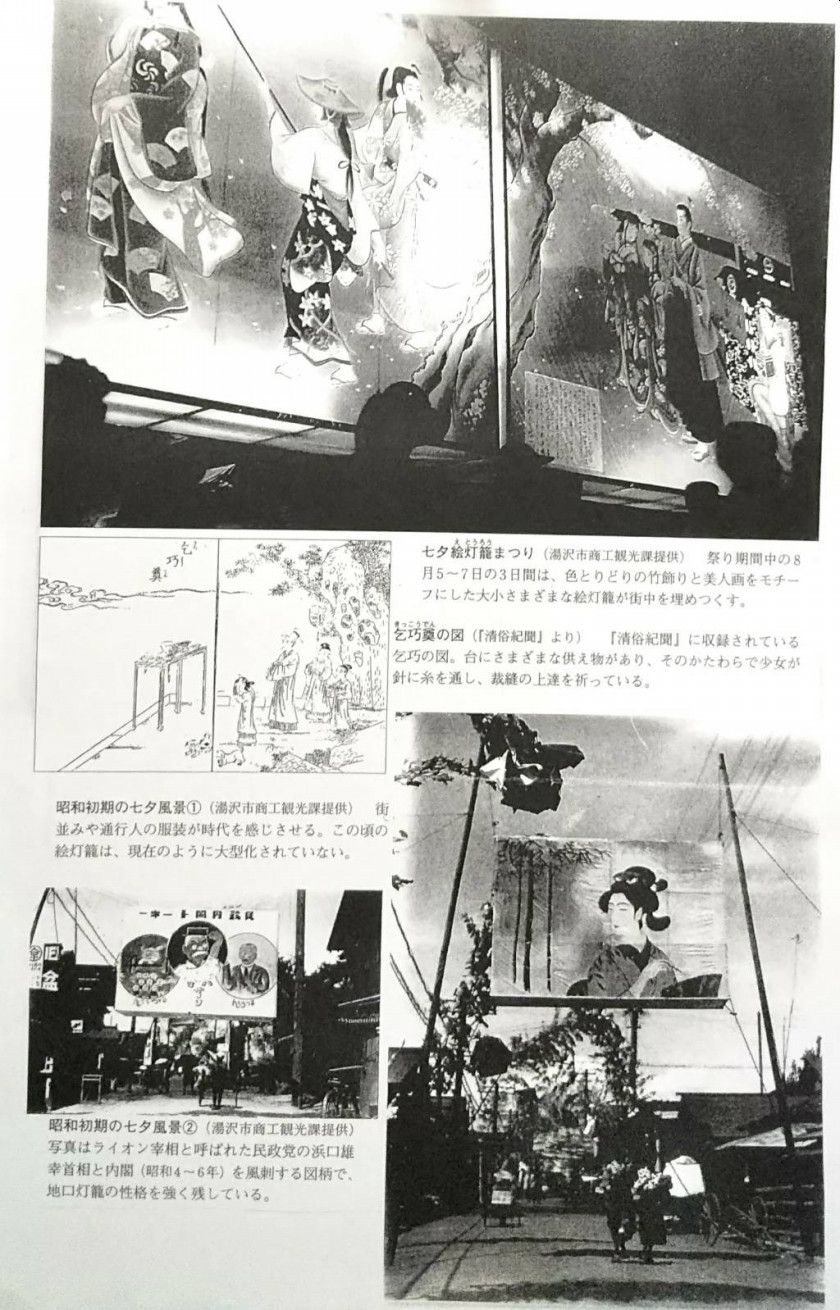

期間中、家々では青竹に五色の短冊や吹流し等をつり下げて門前に飾るほか、浮世絵美人が描かれた大・小百数十基の絵どうろうが通りに下げられます。

日暮れ時ともなれば、これらの絵どうろうに一斉に灯がともされ、市内一円が一大不夜城と化します。

その色彩と優雅さは、全国にも例のないお祭りです。

※写真は2018年の「京都奥様の七夕ご観覧イベント」のようす。

昭和の頃の「湯沢の七夕まつり」

1967年(昭和42年)の七夕まつりの映像です。

とみや文具さんの先代の社長さんの8㎜カメラで撮影したものをお借りしました。

提供:富谷弘 様

撮影:富谷市之助 様

もっと詳しく歴史を知る

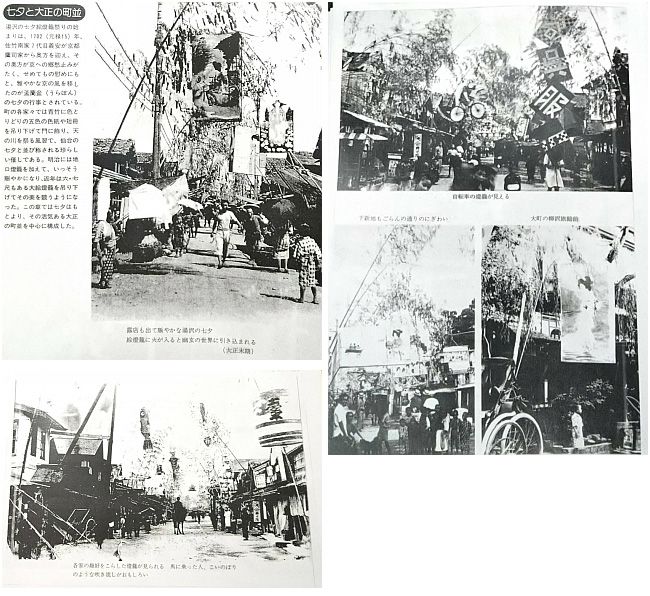

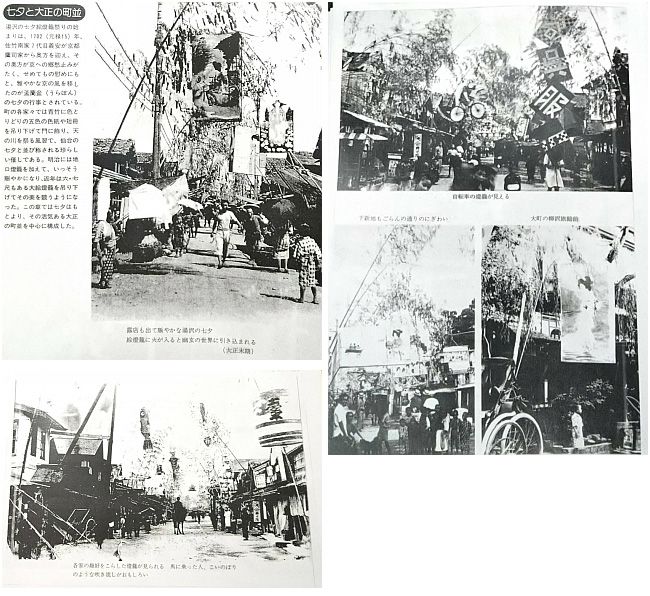

起源が江戸中期で、京都の七夕まつりを模して始まったとされる湯沢の七夕まつりは、時代を経て様々な形に進化していきます。

絵灯ろうが飾られるようになったのは、明治末期から大正時代にかけて。

明治末期の資料写真では、見る限り絵灯ろうはありませんが、青竹に装飾をしていることが分かります。

湯沢に電灯が点るようになった大正初期、このときには絵灯ろうが出来ています。

この時代は魚屋が鯉のぼり、酒蔵が酒樽など、商店であれば看板のように各家の趣向を凝らした装飾をしていたようです。

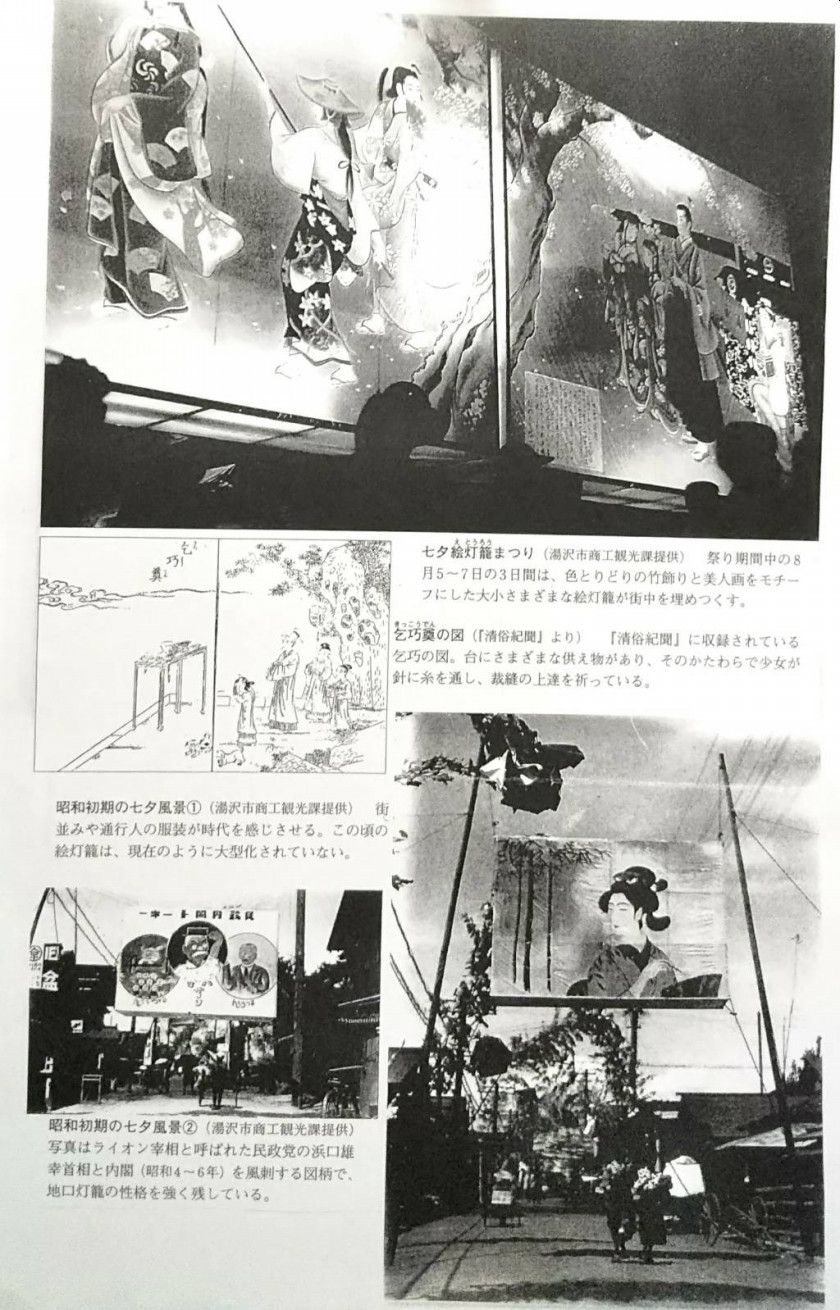

昭和初期には「地口灯籠」と呼ばれる世相を風刺した絵が始まります。

※地口(じぐち)とは、ことわざや有名な芝居台詞などを用いた洒落や言葉遊びのこと。

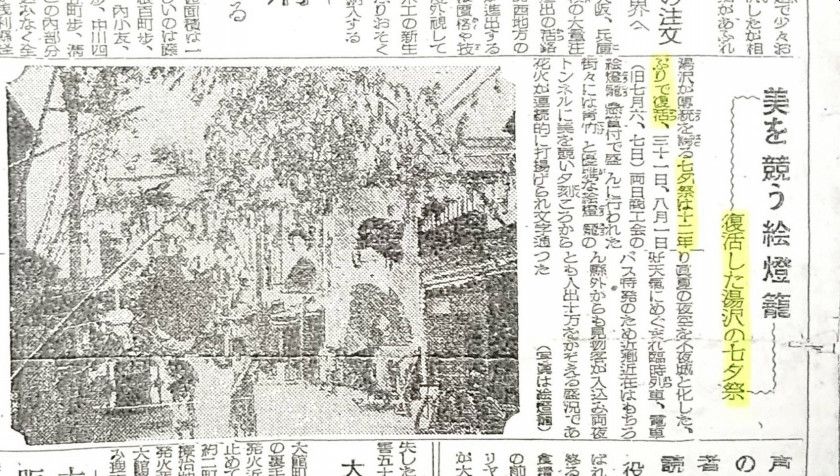

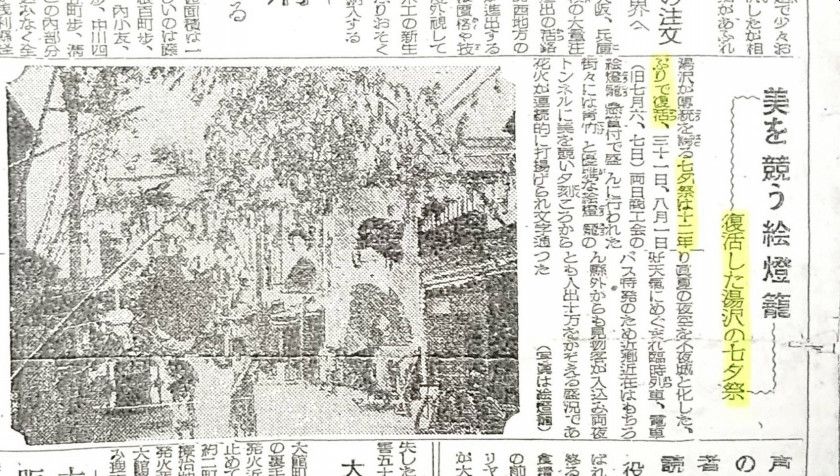

戦後はじめての七夕まつりは、昭和24年7月31日と8月1日に行われました。このときは「湯沢の七夕祭」というタイトル。

以前はその年によって、タイトルも様々だったようです。

戦後に復活してからは特に美を競い合ったようで、現在に続く「美人画」の基盤であることを感じさせます。

昭和39年には前回の「東京オリンピック」が開催され、その後高度経済成長期にかけて商店街で飾る灯籠や七夕飾りは豪華になっていき、平成時代には観光行事化が進みます。

もともとは各々の家で絵を描いていた祭りが、いつしかより美しい美人画を飾るために上手な人に依頼するようになり、そこから現在の「絵灯ろう絵師」という方々が育ってきたようです。

さらに時代は平成、そして令和へと移り変わります。